研究内容

動物の身体の構造をシンプルにすると、ちょうど細長い筒の両端から穴をあけて管を通したような形になります。この管が口から肛門まで続く消化管に相当します。消化管は進化の極めて初期段階で形成され、それに伴って微生物も消化管に棲みついたと考えられています。消化管では、長い年月をかけて病原体を排除しつつ、常在性微生物とうまく共生するという、極めてユニークな免疫システムを構築してきました。

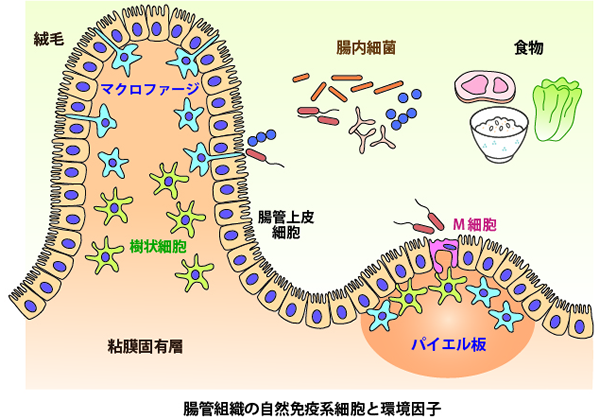

近年の次世代シーケンス技術の発展により、ヒトの腸管には約1000種類、100兆個にものぼる腸内細菌が存在することが明らかになってきました。これらの腸内細菌は宿主の健康に大きく影響し、自己免疫疾患や肥満などの代謝疾患の病態にも深く関係することが次々と報告されています。このようにヒトと腸内細菌叢の間には共生システムが存在し、腸内細菌叢を健やかに保つことはヒトの健康維持につながっています。私たちの研究室では、以下のように、①粘膜組織の免疫監視機構、②腸内細菌や食事などの環境因子により生成される代謝分子が免疫系に及ぼす影響、③腸内細菌叢による宿主機能制御機構の解析、について研究しています。

免疫細胞は周囲の環境から様々なシグナルを受け取り、機能を発揮します。そこで、④知覚神経受容体刺激による化学物質アレルギー促進機構についても解析を行っています。

このように私たちは粘膜免疫系の機能解析を軸に、生体環境を重視した免疫学研究を展開しています。

1) 粘膜組織における免疫系の機能解析

腸管の免疫細胞は免疫応答の場であるリンパ組織(パイエル板など)に存在する他、免疫細胞がエフェクター機能を発揮する絨毛の粘膜固有層にも散在しています。マクロファージや樹状細胞など自然免疫系の細胞は組織や環境に応じてユニークな機能を発揮し、免疫応答の起点として機能することから、当研究室では、粘膜組織における自然免疫系細胞の機能を軸とした解析を行っています。

一方、腸内細菌叢の乱れはディスバイオーシスとよばれ、様々な疾患の素因となります。また、高脂肪食などの偏った食事は直接生体に影響を及ぼすだけでなく、腸内細菌叢にも変化を及ぼします。私たちは腸内細菌や食事が生理機能や免疫系に及ぼす影響を解析しています。

2) 免疫細胞に作用する代謝分子とその受容体(GPCR)の機能解明

3) 腸内細菌叢による宿主機能制御機構の解析

Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)とは、胎児期や出生早期の環境因子が将来の健康や疾患発症リスクに影響を及ぼすとの概念です。抗生物質の服用などにより胎児期や出生早期に腸内細菌叢が乱れると、アレルギーなどの免疫性疾患や、成長後の生活習慣病の発症リスクが高くなることから、母体や子供の腸内細菌叢もDOHaD因子として考えられるようになってきました。私たちは妊娠期や出生早期の腸内細菌叢やその代謝物がどのようにして子の体質を形作るかについて研究を進めています。

4) 知覚神経受容体刺激による化学物質アレルギー促進機構の解明

皮膚は体を守る大きなバリアとして働いており、様々な化学物質が触れる場所です。神経に発現する侵害刺激受容体TRP (transient receptor potential) チャネルはある種の化学物質で刺激されます。神経刺激の結果、皮膚の免疫細胞が活性化されアレルゲンへの感作が促進される可能性があります。私たちはアレルギーを題材に免疫系と神経系の関連について研究を進めています。