TEL.054-264-5234�i������)

054-264-5237 (������)

News

2025�N5��2��

�A���]�i��w(University of Arizona)���Crystal���� �K��܂����č��A���]�i��w(University of Arizona)���APharm D�R�[�X�̊w�� Crystal Vo����International Clinical Rotation�̈�Ƃ���6�T�ԓ��{�Ō��C�����{���܂����B�{�w�ł͐É������̗l�X�Ȉ�Ë@�ցA�z�X�s�X�������w���A���{�̖�t�Ɩ����w����Ȃǂɂ��ė�����[�߂܂����B�܂��A�w���ɃA���]�i��w�ł̊w�т�A�����J�̖�t�Ɩ��̗l�q�Ȃǂɂ��Ęb���A�𗬂�[�߂܂����B

2025�N3��31��

���q�N���y�������鋞��w��w���ɂ��h�]����܂����y�����̔��q�N���搶���A4������鋞��w��w���ɂ��h�]����邱�ƂɂȂ�܂����B

���q�搶�̉v�X�̂�������F�O���܂��B

2025�N3��19��

�ߘa6�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B���������ł́A6�����w�ʂ����^����܂����B

�@ �w�ʁi��w�j�@�F���W�ꂳ��A�����I�^����A���C�ނ���A�y�c�C���Y����A�����M������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���R�R�^����

2024�N10��1��

�A���]�i��w(University of Arizona)���Adriana���K��܂����č��A���]�i��w(University of Arizona)���APharm D�R�[�X�̊w�� Adriana Carbajal����International Clinical Rotation�̈�Ƃ���6�T�ԓ��{�Ō��C�����{���܂����B�É����������a�@��l����ȑ�w��w���t���a�@�A��܂�����ǁA�Ǘѓ��Ȃǂ����w������A�w���ɃA�����J�̖�t�̗l�q��b�����肵�Ȃ���A�𗬂�[�߂܂����B

2024�N8��31��

��14����H��w�Z�~�i�[���s���܂����{�N�͑䕗�̉e���ŃI�����C���ł̊J�ÂƂȂ�܂����B

2024�N3��28��

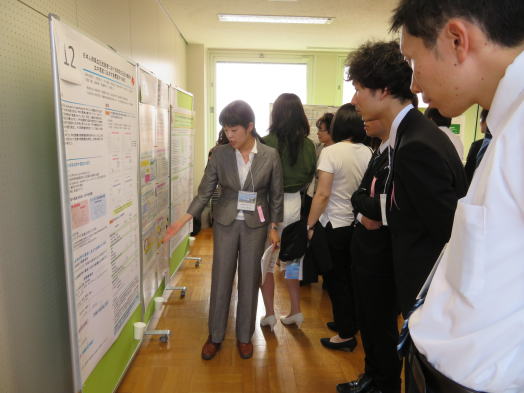

�����I�^�����{��w��Ŋw���D�G���\�܁i�|�X�^�[���\�j�����2024�N3��28������31���ɉ��l�ŊJ�Â��ꂽ�u���{��w���144�N��v�ɂ����āA�w��6�N�̉����I�^���w���D�G���\�܁i�|�X�^�[���\�j����܂��܂����B

���\����F�|�_�J���V�E���ܗL�O�~���܂̒����y�ѕ��p���̕]��

2024�N3��19��

�ߘa�T�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B���������ł́A7�����w�ʂ����^����܂����B

�@ �w�ʁi��w�j�@�F�r��B�Ԃ���A�e�r�喲����A��ؓޗY�l����A�˒ˌ��傳��A���c�ʐ�����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R���M������A �R�����I�q����

2023�N10��7��

��13����H��w�Z�~�i�[���s���܂���

2023�N5��17��

�R���M�������{��܊w��Ŏ�����t����܂����2023�N5��16������18���ɖ��É��ŊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w���38�N��v�ɂ����āA�w��6�N�̎R���M�������{��܊w��i����c�w���w��������t����܂���܂��܂����B

���\����F�������҂�ΏۂƂ����@�����܃X���t�@���g�L�T�]�[���E�g�����g�v�����z���܊ܗL�O�~���܂̊J��

2023�N4��25��

��ؓޗY�l�����{��w��Ŋw���D�G���\��(�|�X�^�[���\)�����2023�N3��25������28���ɖk�C����w�ŊJ�Â��ꂽ�u���{��w���143�N��v�ɂ����āA�w��6�N�̗�ؓޗY�l���w���D�G���\��(�|�X�^�[���\)����܂��܂����B

���\����F�e�[�v���܂ɂ�����A�g���L�Z�`����in vitro�畆���ߐ��ɋy�ڂ��o��z�����i�܂̉e��

2023�N3��17��

�ߘa�S�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B���������ł́A6�����w�ʂ����^����܂����B

�@�C�m�i��Ȋw�j�F�V���J����

�@�w�ʁi��w�j�@�F���c���j����A�{������A�R�{�x����A�ᏼ���̂Ԃ���A�n�ӓ��؎q����

�@�@�@�@�@

2023�N3��16��

�ߘa�S�N�x���Əj���s���܂����B�@�@�@�@�@

2022�N8��27��

��12����H��w�Z�~�i�[���s���܂����B2022�N6��30��

�c����䝎q�������鋞��w��w���ɂ��h�]����܂��������̓c����䝎q�搶���A�V������鋞��w��w�����܊w�������ɂ��h�]����邱�ƂɂȂ�܂����B

�������̃����o�[�ł��j������J���܂����B

�c���搶�̉v�X�̂�������F�O���܂��B

2022�N5��27��

�n�ӓ��؎q�����{��܊w��̌��ܘ_���u��ƌ��N�̏T�ԁv�ɂ����đ�2�ȂɑI�o2022�N5��26������28���ɃI�����C���J�Â��ꂽ�u���{��܊w��� 37 �N��v�ɂ����āA�w��6�N�̓n�ӓ��؎q����̘_�������ܘ_���u��ƌ��N�̏T�ԁv�ɂ����đ�2�ȂɑI��܂����B

�@�@�@�@�@

�_���薼�F�����{��k�Ђ���10�N�A�ЊQ��Âɂ����鍡��̓W�]�ɂ��ā|��w���̗��ꂩ��|

2022�N4��21��

�R�{�x�����{��w��Ŋw���D�G���\��(�|�X�^�[���\)�����2022�N3��25������28���ɃI�����C���J�Â��ꂽ�u���{��w���142�N��v�ɂ����āA�w��6�N�̎R�{�x���w���D�G���\��(�|�X�^�[���\)����܂��܂����B

���\����F�����y�ѐ��l�x�������NJ��҂ɂ�����sildenafil�y��bosentan�̕�W�c���ԉ��

2022�N3��18��

�ߘa�R�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B���������ł́A6�����w�ʂ����^����܂����B

�@�w�ʁi��w�j�F���ь���肩����A���������A����R��������A�؈�G�T����A�i�������A���쏍����

�@�@�@�@�@

2022�N3��17��

�ߘa�R�N�x���Əj���s���܂����B�@�@�@�@�@

2021�N3��19��

�ߘa�Q�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B���������ł́A7�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m�i��w�j�F�O�Y �������A�q�� �_����A��{ �~�q����A��� ������A��� �^���ނ���

�@���m(��Ȋw)�F�Έ�I�^����A����ށX����

�@�w�ʁi��w�j�F�����܂�������A�s��S�˂���A�Ζؖ����ނ���A�L�c�ɂ���

�@�w�ʁi��Ȋw�j�F�V�� �J����

�@�@�@�@�@

2021�N2��20��

���؋����̍ŏI�u�`���s���܂����B�ߘa3�N2��20���ɁA���������̕��ؓ��V�����̍ŏI�u�`���s���܂����B �@�@�@�@�@

�{�u�`�́A�É�������w�ł̑Ζʌ`����Zoom�z�M�ɂčs���܂����B

����u�����Branding Design������Sustainable�Ȑi�����ɁI�v�����ƂɁA���؋����̂���܂ł̌�������g�݂ɂ��Ă��b���ĉ�����܂����B �@�@�@�@�@

���̌�̍��k��ł́A�����⑲�Ɛ��A�݊w���ɂނ��Ẵ��b�Z�[�W���܂����B

�@�@�@�@

2020�N5��15��

���{��܊w��ŖL�c�ɂ��w���w��������t����܁A�Έ�I�^����w�@�w���X�J���V�b�v����������܂�������̘_�������ܘ_���u��ƌ��N�̏T�ԁv�ɂ����đ�2�ȂɑI�o

2020�N5��14������16���Ɏ���J�Â��ꂽ�u���{��܊w��� 35 �N��v�ɂ����āA �@�@�@�@�@

�w��6�N�̖L�c�ɂ��w���w��������t����܁A �@�@�@�@�@

���m�O���ے�2�N�̐Έ�I�^����w�@�w���X�J���V�b�v����܂��܂����B

�@�@�@�@�@

����ɁA�w��6�N�̈����܂�������̘_�������ܘ_���u��ƌ��N�̏T�ԁv�ɂ����đ�2�ȂɑI��܂����B

�@

�@ ���\����F�X���t�@���g�L�T�]�[��/�g�����g�v�����z���O�~���܂̏�������

���\����F���[�U�[���}���������ɂ��~�_�]�����ܗL�������k���ɂ�����`�Ԋw�I����ђ�ʕ]��

�_���薼�F�ߘa�E�V����ɒ��ޖ�w

2020�N3��19��

�ߘa���N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A7�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m�i��w�j�F�~�{��������

�@���m(��Ȋw)�@�F���c���L����A���{���P����

�@�w�ʁi��w�j�F���ː엤����A����ċB����A��������A�g�쒼�Ƃ���

2019�N11��6��

���{���P����AAPS PharmSci 360�Ŏ��2019�N11��3������6����San Antonio�ŊJ�Â��ꂽAAPS PharmSci 360�ŁA���m�O���ے�2�N�̐��{���P����2019 AAPS Best Abstract Award����܂��܂����B

���\����FEffects of grapefruit juice on the pharmacokinetics of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors

2019�N8��31��

��10����H��w�Z�~�i�[���s���܂����B2019�N6��8��

�c�����������{�Տ��w��C�E�k���n����Ŏ��2019�N6��8���ɁA�É��ŊJ�Â��ꂽ��4����{�Տ��w��C�E�k���n����œc����䝎q�������A�D�G�|�X�^�[�܂���܂��܂����B

���\����F���{�l�x�������NJ��҂ɂ�����x�������ǎ��Ö�̌����Z�x�ɋy�ڂ��e�����q�̌���

2019�N5��16��

���c���L�����{��܊w��ő�w�@�w���X�J���V�b�v�����2019�N5��16������18���ɕx�R���ۉ�c��A�x�R�s���v���U�ɂĊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w��� 34 �N��v�ɂ����āA���m�O���ے�2�N�̉��c���L����w�@�w���X�J���V�b�v����܂��܂����B

���\����F�\���t�F�i�V���ܗL�o��z���^���܂̒���

2019�N3��20��

����30�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A10�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��w)�@�F����G�m����

�@�w�ʁi��w�j�F���X�؍F������A�������G����A�ŗt�S�M����A���{�Y�F����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�䏻�傳��A�������C����A�X�A���Ⴓ��

�@�w��(��Ȋw)�F�Έ�I�^����A����ށX����

2018�N9��28��

����30�N�x�H�G�w�ʋL���^�����s���܂����B

�ЎR�������m(��Ȋw)�̊w�ʂ����^����܂����B

2018�N5��31��

�ŗt�T�M�����{��܊w��Ŋw���w��������t����܂�����@

2018�N3��20��

����29�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A10�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��Ȋw)�F�����C����A���_�j�N����

�@�C�m(��Ȋw)�F��؈��b����A�֏G������

�@�w�ʁi��w�j�F��D������A��������A��_�D������A�n粗����

�@�w��(��Ȋw)�F���c���L����A���{���P����

2017�N11��26��

��؈��b�����{�a�@��t��C�u���b�N�E���{��w��C�x�������w�p���2017�Ńx�X�g�v���[���e�[�V�����܂�����@

2017�N11��26���A�O�d���鎭�s�ɂĊJ�Â��ꂽ���{�a�@��t��C�u���b�N�E���{��w��C�x�������w�p���2017�ɂāA���m�O���ے�2�N�̗�؈��b���x�X�g�v���[���e�[�V�����܂���܂��܂����B���̏܂͓����ł̔��\�̒�����R������A�D�G�Ȕ��\�҂ɑ�������̂ł��B

��܉���́A�u���b�g�ɂ�����EGFR�`���V���L�i�[�[�j�Q�܂̑̓����Ԃɋy�ڂ��O���[�v�t���[�c�W���[�X�̉e���v�ł��B �{�����ł́A���b�g�ɂ������瑝�B���q��e�̃`���V���L�i�[�[�j�Q�܁iEGFR-TKI�j��gefitinib�iGef�j�Aerlotinib�iErl�j�����osimertinib�iOsi�j�̑̓����Ԃɋy�ڂ��O���[�v�t���[�c�W���[�X�iGFJ�j�̉e�����������܂����B���̌��ʁAGFJ���^�̉e����EGFR-TKI�ɂ��قȂ邱�Ƃ���������A��Ӎy�f��퍷���l������K�v��������̂́A�Տ���Gef��GFJ���p�ɂ��e�����₷�����AErl��Osi�͂��̉e���͏��������Ƃ����@����܂����B

2017�N11��26���A�O�d���鎭�s�ɂĊJ�Â��ꂽ���{�a�@��t��C�u���b�N�E���{��w��C�x�������w�p���2017�ɂāA���m�O���ے�2�N�̗�؈��b���x�X�g�v���[���e�[�V�����܂���܂��܂����B���̏܂͓����ł̔��\�̒�����R������A�D�G�Ȕ��\�҂ɑ�������̂ł��B

��܉���́A�u���b�g�ɂ�����EGFR�`���V���L�i�[�[�j�Q�܂̑̓����Ԃɋy�ڂ��O���[�v�t���[�c�W���[�X�̉e���v�ł��B �{�����ł́A���b�g�ɂ������瑝�B���q��e�̃`���V���L�i�[�[�j�Q�܁iEGFR-TKI�j��gefitinib�iGef�j�Aerlotinib�iErl�j�����osimertinib�iOsi�j�̑̓����Ԃɋy�ڂ��O���[�v�t���[�c�W���[�X�iGFJ�j�̉e�����������܂����B���̌��ʁAGFJ���^�̉e����EGFR-TKI�ɂ��قȂ邱�Ƃ���������A��Ӎy�f��퍷���l������K�v��������̂́A�Տ���Gef��GFJ���p�ɂ��e�����₷�����AErl��Osi�͂��̉e���͏��������Ƃ����@����܂����B

���{�a�@��t��C�u���b�N�E���{��w��C�x�������w�p���2017�z�[���y�[�W�Fhttp://miebyoyaku.jp/2017/ �@�@�@�@�@

2017�N10��08��

�c�����������{�����Տ��w��w�p�W��Ŏ�� �@2017�N10��7�`8���ɁA�z�e���A�\�V�A�É��ŊJ�Â��ꂽ�u��44����{�����Տ��w��w�p�W��v�Ŗ�w�� ���H��w����i���ؓ��V�����j�̓c����䝎q�������A�|�X�^�[�܂���܂��܂����B ���̏܂́A�����ɂ�����Տ��Ɋ�^����D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

�@2017�N10��7�`8���ɁA�z�e���A�\�V�A�É��ŊJ�Â��ꂽ�u��44����{�����Տ��w��w�p�W��v�Ŗ�w�� ���H��w����i���ؓ��V�����j�̓c����䝎q�������A�|�X�^�[�܂���܂��܂����B ���̏܂́A�����ɂ�����Տ��Ɋ�^����D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B��܉���́A�u�����p���܂ƈ��H���Ƃ̔z���ɂ����镞�p���̗Տ��I�]���v�ł��B

�������҂ɂ����ẮA�������܁i�U�܁j�̕s���Ȗ��̂��߂ɕ�������ۂ��邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�A�������܂Ɉ��H����z�����ĕ��p�����邱�Ƃ��s���܂����A�z��������H���͌o���I�ɑI������Ă���A���p���̕ω���]�������͂���܂���B

�����Ŗ{�����ł́A�Տ��������s���A�������܁i�U�܁j�ƈ��H���Ƃ̔z���ɂ�镞�p���ɂ��ĕ]�����܂����B���̌��ʁA�������܂Ɗe����H���Ƃ̔z���ɂ�����q�g�̕��p���y�і��̕ω��ɂ��āA��ʓI�Ɏ������Ƃ��ł��܂����B �܂��s���Ȗ���ጸ���A���p��������ł�����H���A�t�ɕs���Ȗ�����������A���p�����ቺ������H���Ƃ̑g�ݍ��킹�𖾂炩�ɂ��܂����B�{���ʂ́A����f�Âɂ����鏬�����҂ւ̕���w���ɍv��������ƍl�����܂��B

��44����{�����Տ��w��w�p�W��z�[���y�[�W�Fhttp://jsdpt2017.org/

2017�N5��31��

�� �G������A�n� ������{��܊w��ő�w�@�w���X�J���V�b�v�A�w���w��������t����܂�����@

2017 �N 5 �� 11 ������ 13 ���ɑ�{�\�j�b�N�V�e�B�ɂĊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w��� 32 �N��v�ɂ����āA���m�O���ے�2�N�̊֏G������w�@�w���X�J���V�b�v�A�w��6�N�̓n�

����w���w��������t����܂���܂��܂����B

2017 �N 5 �� 11 ������ 13 ���ɑ�{�\�j�b�N�V�e�B�ɂĊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w��� 32 �N��v�ɂ����āA���m�O���ے�2�N�̊֏G������w�@�w���X�J���V�b�v�A�w��6�N�̓n�

����w���w��������t����܂���܂��܂����B

���̏܂́A(��)�i��L�O��w���ی𗬒c�̉����̂��ƁA��w�@���y�ъw���w���̌������\�����シ�邽�߂ɐ݂���ꂽ���̂ŁA�D�ꂽ�������\���s�����w�����\������܂��B

�@�ւ���̎�܉���́u���\�I�}�X�L���O�ɂ��G�s�i�X�`�����_���ܗL�O�~���܂̕��p���̌���v�ł��B

�@�ߔN�A��ʗp���i�iOTC�j��p�����Z���t���f�B�P�[�V���������ڂ����Ƌ��ɁA���l�����鐶���X�^�C���ɂ����ĕ��p���₷���܌^�����߂��Ă��܂��B���̒��ŁA���p���ɐ���K�v�Ƃ��Ȃ��O�~���܂͗L�p�ł���ƍl�����܂��B�{�����ł́AOTC�Ƃ��Ă��ėp�����A�����M�[���Ö�̃G�s�i�X�`�����_���ܗL�O�~���܂̕��p�������コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂����B

�@�@�@�@�@�@���̌��ʁA�O�~���܂Ɋ��\�I�}�X�L���O���{�����ɂ��A���p���ɗD�ꂽ�G�s�i�X�`�����_���ܗL�O�~���܂̒����ɐ������܂����B

�@�n粂���̎�܉���́u�J�N�e��������1�|�C���g�̌��ɂ����錌���y�єA����Ӕ��AUC��̊W�v�ł��B

�@�J�N�e�������́A�����̃V�g�N����P450�iCYP�j��i�J�N�e����j�����^���A���̖��Ԃ���������CYP������in vivo�Ŗԗ��I�ɕ]�������@�ł��B�����ł́A��N�P�������I��CYP�����]�����@�̊m����ړI�Ƃ��A�J�N�e�������̊e�̌������ɂ�����1�|�C���g�̌�������Ӕ���тɔA����Ӕ�Ƃ�����AUC��Ƃ̑�������͂��܂����B���̌��ʁA���^���1�|�C���g�̌�������Ӕ��p���邱�ƂŒ�N�P�I�ɃJ�N�e�����������{�\�ł��邱�Ƃ���������܂����B

���{��܊w��� 32 �N��z�[���y�[�W�Fhttp://www.knt.co.jp/ec/2017/apstj32/index.html

2017�N4��12��

�� �G�������{��w���137�N��ŗD�G���\�܂���܂��܂����B�@

2017�N 3 �� 24 ������27���ɐ��ŊJ�Â��ꂽ�w���{��w���137�N��x�ɂ����āA���m�O���ے�2�N�̊� �G�����D�G���\�܂���܂��܂����B���̏܂́A���{��w���137�N��̔��\����R������A�D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

2017�N 3 �� 24 ������27���ɐ��ŊJ�Â��ꂽ�w���{��w���137�N��x�ɂ����āA���m�O���ے�2�N�̊� �G�����D�G���\�܂���܂��܂����B���̏܂́A���{��w���137�N��̔��\����R������A�D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

��܉���́A�u�A���s�v���]�[���ܗL�O�~���܂̊J���Ɋւ��錤�� (�� 5 ��)�|�R�R�A�p�E�_�[����уt���[�o�[��p�������\�I�}�X�L���O�|�v�ł��B

�@�{�����ł͐V����ARP-G�Ɋ��\�I�}�X�L���O���{���A���p�������コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂����B

���̌��ʁAARP-G�Ɋ��\�I�}�X�L���O�܂Ƃ��ĊÖ����ł���A�X�p���e�[���A�R�R�A�p�E�_�[�y�уt���[�o�[��Y�����邱�Ƃɂ��A���p���ɗD�ꂽARP-G���ł��܂����B

�@�{�������ʂɂ��A���\�I�}�X�L���O�����p���ɗD�ꂽ�O�~���܂̊J���ɗL���Ȏ�@�ɂȂ蓾��Ǝ�������܂����B

2017�N3��17��

����28�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A8�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��Ȋw)�F�}���S��

�@�C�m(��Ȋw)�F�c�����đ�����

�@�w�ʁi��w�j�F��ؐ����A��m�X����A�����I����A�Ő؎����A�]�����D����A���{��q����

2016�N10��8��

�O�R�^�߂����{�w��֓�����ŗD�G���\�܂���܂��܂����B

2016�N10��8���ɕl���A�N�g�V�e�B�ŊJ�Â��ꂽ��135����{�w��֓�����ɂ����āA���m����ے�1�N�̊O�R�^�߂��D�G���\�܂���܂��܂����B���̏܂́A�w���w������ё�w�@���ɂ�锭�\�̒�����A���ɗD�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

��܉���́u�N�G���_�ɂ��I���p�^�W�����o��������̋ꖡ�}�����ʁv�ł��B

�{�����ł́A�d�q���o�V�X�e���y�і��o���\�����ɂ��A�N�G���_�̓Y���ʈˑ��I�ɃI���p�^�W�����o��������̋ꖡ��}�����邱�Ƃ��𖾂��܂����B�{������@�́AOD���̊��\�I�}�X�L���O��ړI�Ƃ����Y�����̑I���ɗL���Ȏ�@�ɂȂ蓾��Ɗ��҂���܂��B

2016�N9��29��

����28�N�x�H�G�w�ʋL���^�����s���܂����B

�r���N�V�����m(��w)�̊w�ʂ����^����܂����B

2016�N6��6��

�Ő؎�����{��܊w��i����c�w���w��������t����܂����

2016�N5��19������21���ɁA���ǐ썑�ۉ�c��ŊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w��@��31�N��v��6�N���̎Ő؎���A���{��܊w��i����c�w���w��������t����܂���܂��܂����B���̏܂́A(��)�i��L�O��w���ی𗬒c�̉����̂��ƁA�w���w���̌������\�����シ�邽�߂ɐ݂���ꂽ���̂ŁA�D�ꂽ�������\���s�����w���w�����\������܂��B

�@��܉���́u����l�ɂ�����~�j�^�u���b�g�̕��p���]���v�ł��B

�{�����ł́A�ߔN���ڂ���Ă���~�j�^�u���b�g�ɂ��āA���̕��p�������퐬�l��ΏۂƂ���Տ������ɂ��𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂����B���̌��ʁA�~�j�^�u���b�g�͒ʏ�T�C�Y�̏��܂ɔ�ו��p���₷���A���~�j�^�u���b�g5�����ʏ�T�C�Y�̏��܂Ɠ��l�̕��p���₷���ƂȂ邱�Ƃ��ʓI�Ɏ����܂����B�{���ʂ��A���҂����p������܂����^�����邱�Ƃ����p���̉��P�Ɍq���邱�Ƃ���������܂����B

2016�N5��9��

�������S������w��N��ŗD�G���\�܂����

2016�N3��26������29���ɉ��l�ŊJ�Â��ꂽ�u���{��w���136�N��v�ɂ����āA�w��6�N���̒������S�����D�G���\�ҏ܂���܂��܂����B���̏܂́A���{��w���136�N��ł̔��\�̒�����R������A�D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

��܉���́A�u�A���s�v���]�[���ܗL�O�~���܂̊J���Ɋւ��錤�� (��4��)�|�O�~���܂ɂ����銯�\�I�}�X�L���O�̕]���|�v�ł��B

�{�����ł́A�R���_�a��ł���A���s�v���]�[���ܗʃO�~���܁iARP-G�j���y�ъ��\�I�}�X�L���O���{���A�Տ������i���o���\�����j�ɂ�薡�̕]�����s���܂����B���̌��ʁA���\�I�}�X�L���O�ɂ�蕞�p�����ǍD��ARP-G�������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

2016�N5��9��

�c�����������{�Տ��w��ŗD�G����܂����

2015�N12��9�`11���ɁA�����v���U�z�e���ŊJ�Â��ꂽ�u��36����{�Տ��w��N��v�œc����䝎q�������A�D�G����܂���܂��܂����B ���̏܂́A�Տ��̐i���Ɋ�^����D�G�ȉ���ɑ�������̂ł��B

��܉���́A�u�J�N�e�������ɂ������̌������Z�x��AUC�Ƃ̑����v�ł��B�{�����ł́A�����̖�Ӎy�f�̊��i�J�N�e����j�𓊗^��A�e�̌����Ԃɂ����錌�����Z�x�ƌ������Z�x���ԋȐ����ʐρiAUC�j�Ƃ̊W�ɂ��ĉ�͂��s���A�킸���P��̍̌��Ŗ��ݍ�p�����o�����鎖�𖾂炩�ɂ��܂����B

�{�����́A�l����ȑ�w �Տ��w�u���i�n糗T�i�����j�Ƃ̋��������ł��B

2016�N3��17��

����27�N�x�w�ʎ��^�����s���܂����B

���������ł́A10�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��Ȋw)�F������V���� �@

�@�C�m(��Ȋw)�F�O�R�^�߂���A�R���Ђ��肳�� �@

�@�w��(��w)�F���쐰������A���V���I����A�ēc�h��A�������S������A�l�痝�q���� �@

�@�w��(��Ȋw)�F��؈��b����A�֏G������

2015�N9��28��

����27�N�H�G�w�ʋL���^�����s���܂����B

�@

�������V�����m(��w)�̊w�ʂ����^����܂����B

�@�_�����u�d�q���o�V�X�e����p�������i�̕��p���̕]���Ɛ��܊J���ւ̉��p�v

2015�N3��20��

����26�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A10�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��w)�F�ؑ��W��Y����A�����ˌႳ��

�@�C�m(��Ȋw)�F������Ƃ���

�@�w��(��w)�F�r�c����A�����Î�����A����m�C����A��؍q����A�O�c�m������A���X�ؑ�Ƃ���

�@�w��(��Ȋw)�F�c�����đ�����

2014�N5��20��

���ؓ��V�������u���܂̒B�l�v�̏̍������^����܂����B

2014�N5��20�`22���ɁA��{�\�j�b�N�V�e�B�r���ŊJ�Â��ꂽ�u���{��܊w��@��29�N��v�� �����āA���ؓ��V�������u���܂̒B�l: The Master of Pharmaceutical Technology�v�̏̍� �����^����܂����B�{�̍��́A���i���܋Z�p�̌����J���ɒ��N�ɂ킽��]�����A���r�� �Ƃ߂ďO�ڂ̈�v���鍂���Z�p���m���������̋Ɛт��̂�����̂ł��B�܂��A���{��� �w����܋Z�p���L���`�����邱�Ƃ�ړI�Ɏ�Â���u���܋Z�p�`���u�K��v�̍u�t�̔F�� �Ƃ��Ă��ʒu�t�����Ă��܂��B

���؋����́u���҂���ɗD�ꂽ���܂Ɩ��Â����v���O�̉��A���̒��ł����ɗn���� ���p�ł�����܂�A�ꂢ��ł��y�ɕ��p�ł���O�~���܂̊J���Ƃ������A���҂���̃x�l�t�B�b�g ����������ׂ̌����𐄐i���A�������̌������ʂM���Ă��܂����B

���ɁA���҂�������ނƂ��Ɋ����邱�ƁA���Ȃ킿�uHuman Feel�v���Ȋw�I�Ɍ����A�u���܂� �ɂ�����ς��邱�ƂŁA �������ł��ꂭ�Ȃ��Ɗ�����v���Ƃ�������l�҂ł���A���҂��� �����݂₷�����ܐv�ɐV���Ȏ��_��������A�a�@����ƂƋ��͂��Đ��i�����s���� ���܂����B

����̎�܂́A�����������؋����̐��ܕ���ɂ�����Ɛт��ɂ߂č����]�����ꂽ���̂ł��B

2014�N3��18��

����25�N�x�w�ʋL���^�����s���܂����B

���������ł́A11�����w�ʂ����^����܂����B

�@���m(��w)�F���q�N������A�c����䝎q����

�@�w��(��w)�F�ё��q�炳��A��Y��߂���A���c�Ȃ�����A��ؗT������A

�|����������A���c�^�炳��A���؏r�コ��

�@�w��(��Ȋw)�F�O�R�^�߂���A�R���Ђ��肳��