2025年1月25日から2月6日に、薬学部の5年生の2名が国際医療研修として、本学の国際交流校であるアリゾナ大学(ツーソン)及びワシントン大学(シアトル)を訪問し、研修しました。アリゾナ大学は本学の国際交流校として、これまでも学生や教員の交流が行われてきました。研修では、大学での講義への出席、大学病院や市内の薬局の見学、学生との交流が行われました。ワシントン大学では、ワシントン大学メディカルセンターで医療現場を体験しました。またワシントン大学薬学部の講義にも出席し、米国の学生と症例検討を行いました。

日時:2025年1月25日(土)から2月6日(木)

1/25-1/29:ワシントン大学メディカルセンター、ワシントン大学薬学部研修

1/30-2/6:アリゾナ大学薬学部、アリゾナ大学メディカルセンター、ツーソン市内の薬局

<学生の感想>

薬学部5年生 石田光稀さん

本研修ではワシントン大学メディカルセンター(UW Medicine)に4日間、アリゾナ大学に6日間とアメリカでも著名な大学及び大学病院を訪問し、アメリカの薬剤師、薬学教育についての理解を深めつつ、日本とそれがどう異なり、どういった点を日本の薬剤師、薬学教育に活用するべきなのかを深く考える貴重な機会となりました。

UW MedicineではPain & Palliative Careを専門とするSatoru Ito先生に同行し、アメリカの医療現場や薬剤師業務について実際に病院やメディカルスタッフ、そして患者様の間近で学習させていただきました。

アリゾナ大学では、Michael Katz先生とArlon Middleton先生、そしてコーディネーターのAkiko Ota先生に様々なプログラムを計画して頂き、グローバルな視点から薬学教育や薬剤師の今後を考える研修を受けさせていただきました。

アメリカと日本の薬剤師の大きな違いの一つとして、レジデント制度の確立と専門薬剤師制度があると考えます。アメリカでは薬剤師の職能団体であるASHPがレジデンシープログラムに対する認定制度を運営しており、ASHPのレジデンシー認定基準が適用される医療機関を検索できるようにすることで、レジデントを志す薬剤師がより情報を得やすく、そしてより確実な成長が見込めるような制度を実現しています。また、レジデント1年目(PGY1)とレジデント2年目(PGY2)の学習内容もしっかりと区別されており、1年目では総合的な内容を、2年目では様々な領域に特化した内容を学習できるようなカリキュラムを組んであることも特徴的でしょう。このようにしてレジデンシープログラムがきちんと整備、維持管理され続けた事によってアメリカではレジデント修了生が今後のキャリアにおいて享受できるメリットが非常に大きくなり、レジデンシープログラム志願者の増加そして薬剤師全体のスキルの底上げが実現できているように見受けられました。

一方で日本におけるレジデント制度については、日本薬剤師レジデント制度研究会というものは存在しますが、ASHPのように各病院のレジデント制度を評価・自己点検する仕組みは整備されておらず、発展途上の段階だと言えます。また、大部分の病院ではレジデント制度を設けていないという現状もあり、レジデントを修了することで何ができるのか、何をもたらすのかをはっきりとイメージできていない薬学生も多いと考えられます。また、給料面でも賞与がなかったり、通勤手当がなかったりと通常の正規職員で働いた場合に得られる給料よりも明確な差がありますので、その点でレジデント制度を忌避する薬学生もいるでしょう。日本の薬剤師のスキルを向上させる上では、レジデント制度は非常に重要であります。ASHPを習って社会的な制度整備を進め、レジデントを志願する学生が増えるようになればよいと考えました。

また、メディカルスタッフ、患者とのコミュニケーションの取り方にも大きな違いがありました。アメリカでは全体的にメディカルスタッフ間の距離が近く、EpicやCernerによりチャットベースであればいつでも連絡ができるという面もあってかより緊密な意見交換が頻繁に行われているように感じました。例えばUW Medicineでは、PCAでオピオイドを処方したいがどのように処方を入力すればよいかわからないというAttending DoctorにIto先生が具体的な入力方法をレクチャーしている場面もありました。また、多職種から薬剤師に対し、患者の状態や治療に関する薬学的視点に基づく意見を求められるケースも多く、互いの専門性を活かしたチーム医療が自然と構築されているようでした。

日本では近年地域包括ケアの概念が急速に普及しつつあり、多職種との連携を図りより良いケアの実現につなげていく必要性があります。薬剤師のスキルの向上とより効率的なコミュニケーションの取り方については、今後も模索していく必要があると考えます。

EpicやCernerなどのより先進的な電子カルテシステムの導入も、日本の医療現場の業務効率化の観点から非常に重要であると考えられます。現在の日本ではメディカルスタッフとのやり取りはPHSまたは院内メールが主流ですが、PHSは相手方が多忙な場合は不通になりやすかったり、院内メールは薬剤師と特定のメディカルスタッフとの1:1の会話になるため多職種への情報共有に難があったりするという課題があります。Epic, Cernerは患者単位で専用のチャットスペースが設けられており、それを患者および患者のケアを担当する全ての職種が利用できるという特徴を有しており、この機能はコミュニケーションの効率化や情報共有の迅速化には非常に有効であると考えられます。しかしながらこのシステムは個人情報を院内のサーバーではなく外部のサーバーにて集中的に管理する必要がありますので、セキュリティ上の脅威に常に最新の注意を払わなければいけないという問題点もありますが、それを差し引いたとしてもこのシステムはメリットがデメリットを大きく上回っている有益なものであると考えられる。

アリゾナ大学においては、アメリカにルーツを持つ学生だけでなく、インド、エジプト、サウジアラビアなど、様々な国にルーツを持つ学生から各地の薬剤師の業務や薬学教育についてのお話を伺うことができました。これによりアメリカのみならず世界各地における薬剤師の役割や教育内容について理解を深められましたので、大変貴重な機会をいただけたと考えています。また、現地学生との食事会の実施や我々から現地学生への日本に関するプレゼンテーションの実施など、現地学生との交流の機会も多数設けてくださったため、有意義な時間を過ごすことができたと考えています。

UW Medicineでは臨床現場での研修がメインであり、先進的な薬物治療や患者とのコミュニケーションの取り方、薬剤師の働き方などを学ぶことができた一方、アリゾナ大学では様々な方からのお話を伺ったり、現地の学生とともに講義に参加したりするなど、現地の薬学教育や世界における薬剤師、薬学教育の現状や将来などについて深く学ぶことができました。

約2週間と短い期間ではありましたが、アメリカ及び世界の薬学教育や薬剤師業務についての重要な知識と経験を得られた濃密な研修であったと確信しています。

本研修の実施に際しましてご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

薬学部5年生 大城 熙さん

本研修は、アメリカの医療体制について理解を深めるとともに、日本の医療体制についても見直す非常によい機会になりました。研修に行く前は、日本よりもアメリカの医療体制の方が進んでいると安直に考えていたのですが、決してそんなことはないと今は思います。もちろんアメリカから学ぶべき点は多く、レジデント制度などの教育体制が整っていることに起因して各医療従事者の専門性は高い上に、epicなどの電子カルテシステムが整備されているため、各医療機関や各医療従事者の連携は非常にスムーズです。しかしながら、各自の専門性が高度なため、患者は各医療機関を転々としなければならない場合があり、ジェネラリストの育成が急がれているとの声もありました。またアメリカは日本における国民皆保険のような画一された保険制度がないので、所得が低い人ほど医療医機関へのアクセスが難しい構造となっています。さらに、医療機関は常に患者の対応に追われているため、予約が3か月待ちであることも少なくないと言います。アメリカは広大な土地を有している上に、公共交通機関は都市部に集中しているため、都市部以外における移動手段は車に限られていることも医療機関へのアクセスが困難であることに拍車をかけているそうです。こういった現状を目の当たりにすると、日本における病院へのアクセスのしやすさや、在宅医療などの個別化された対応がいかに手厚いか実感します。ただアメリカの徹底された資本主義は非常に合理的かつ効率的な一面もあるため、アメリカの医療体制のうち、どの点を日本に取り入れるべきかについては1つ1つ個別に検討していくしかないように感じます。薬剤師に関していえば、個人的にはよりアメリカの教育制度に寄せるべきだと感じました。日本でも薬剤師への医師からのタスクシフトや、テクニシャンへの調剤業務の移行が世間でも言われるようになり、徐々に層別化が進んでいるように感じますが、さらに細かく分ける必要があると思います。なぜなら薬剤師の本質は科学者であり、その専門性はより担保されるべきものです。アメリカではレジデント制度が整備されているため、その修了具合に応じて病院薬剤師はpharmacy technician(テクニシャン)、staff pharmacist(中央業務薬剤師)、clinical pharmacist(臨床薬剤師)、clinical pharmacy specialist(臨床専門薬剤師)の4種類に区分され、業務内容もそれぞれの専門性を活かすため明確に分業されていました。日本では専門薬剤師が通常業務をする場合もあり、その専門性を活かしきれていないように感じるのです。それぞれの専門性を活かすことで業務の負担も減り、各々の研究に着手する余裕も生まれ得ると考えます。

また本研修を通して、国際的な活動への意欲が高まりました。私はもともと高校も英語科であり、そんな私が薬学部へ来たことに若干の違和感を感じていましたが、この研修を通じて国際的な活動することの難しさを実感するとともに、その楽しさにも気づかされる場面が多々ありました。これから先、薬剤師として働いていく上で英語を使うのは、なにも海外研修のようなものだけではありません。治療法を検討する上で、海外の文献を読まなければならない症例もあるでしょうし、少子化対策として外国人労働者を受け入れている日本では外国人の患者に対応することも増えていくと考えられます。英語も通じない患者に治療を施さなければならなくなるかもしれません。そういった状況に直面したとき、この研修を通して得られた経験が、私をより積極的に行動させる動力源となるように思えるのです。本研修に参加できた幸運をこの先出会う患者を救うための糧とし、これからの薬剤師としての人生をより良いものとしていきたいです。

アリゾナ大学の一番古い校舎(Old Main)

アリゾナ大学薬学部のKatz先生とディスカッション

ワシントン大学メディカルセンター

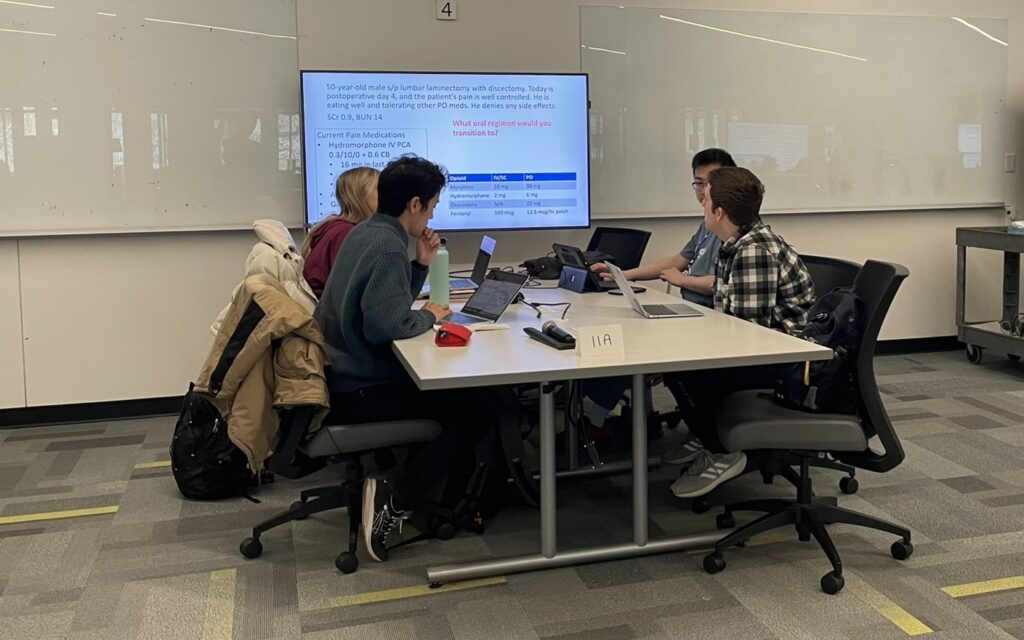

ワシントン大学薬学部の講義にて米国の学生とディスカッション