researches

タンパク質やその複合体である生体超分子の構造生物学

百聞は電子密度に如かず

生命活動の担い手であるタンパク質は、適切な立体構造をとることで正しく機能します。タンパク質の「かたち」と「はたらき」には密接な関係があり、タンパク質の機能や生命現象を、分子の「かたち」から理解する学問が構造生物学です。1953年、J. WatsonとF. Crickらは、DNAのX線回折写真からDNAの二重らせん構造を解明し、その構造に基づきDNAの半保存的複製を提唱しました。同じ年にM. Perutzは、タンパク質の立体構造を決定するためのX線結晶構造解析法を確立しました。これらのことが構造生物学の幕開けであると言われています。その後、組換えタンパク質の生産技術、強力なX線源であるシンクロトロン放射光、計算機や解析ソフトウェアの進歩によって構造生物学は大いに躍進し、現在では生命科学において構造生物学的なアプローチは不可欠であると考えられています。

私たちの研究室では、実験科学と計算科学の研究手法を用いた構造生物学的研究を行っています。具体的には、X線結晶構造解析、クライオ電子顕微鏡単粒子解析、分子動力学シミュレーションなどを用い、タンパク質の立体構造に基づき複雑な生命現象の本質に迫りたいと思っています。私たちが構造解析の対象としている主なタンパク質は、DNA複製や修復、染色体の構造形成や細胞周期チェックポイント、転写やシグナル伝達に関わるタンパク質であり、その多くは、がんや遺伝性疾患に関与しています。したがって、それらのタンパク質の機能を構造から理解することで、タンパク質の機能を制御する化合物の創製が可能になり、創薬の手がかりが得られると期待されます。

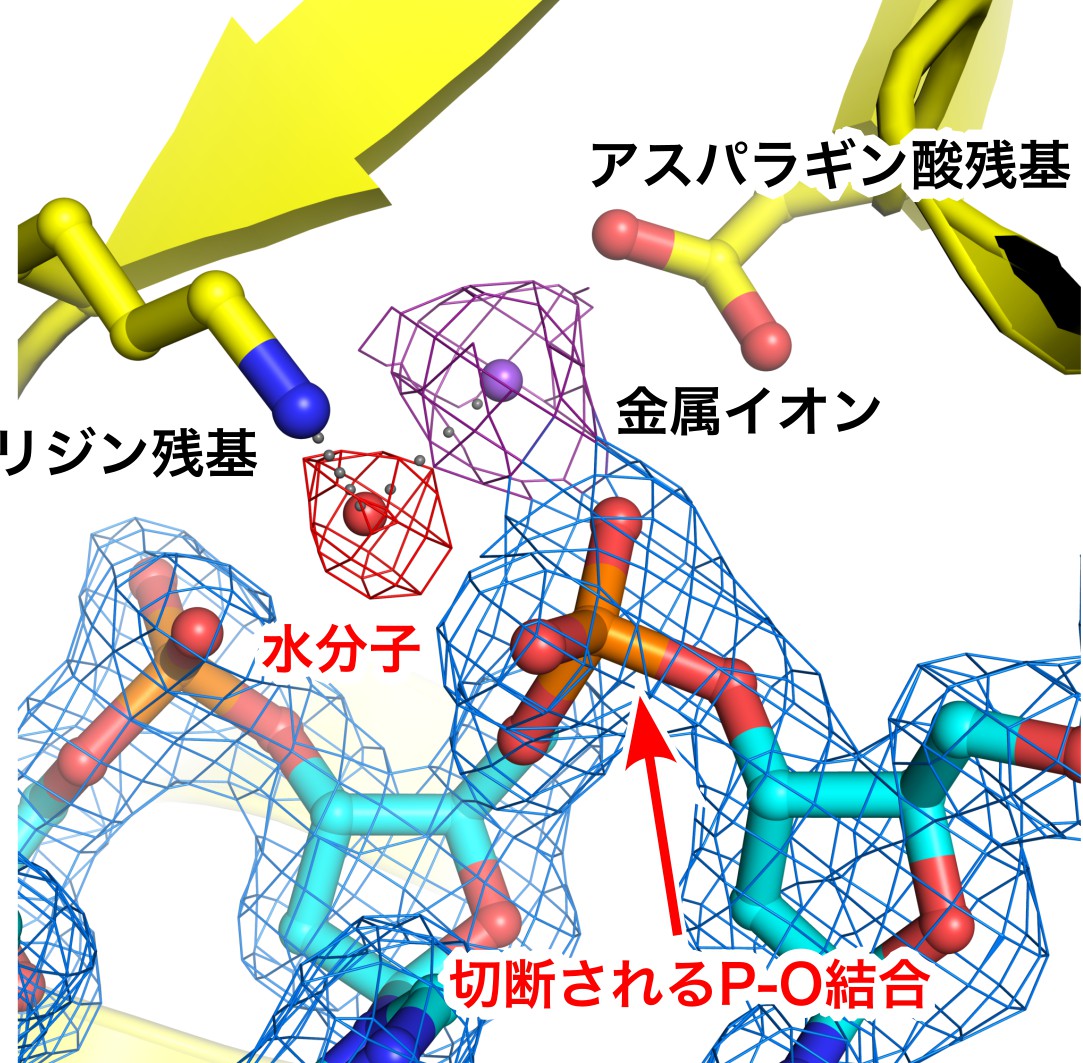

下図はDNAを加水分解する酵素の活性部位の構造を示しています。青いメッシュがDNAの電子密度で、紫のメッシュが活性部位に結合した金属イオンの電子密度です。赤のメッシュが水分子の電子密度で、この水分子がDNAの加水分解反応に関与すると考えられます。「百聞は電子密度に如かず」。X線結晶構造解析では電子密度から原子レベルの解像度で酵素反応などのタンパク質の機能やその発現機構に迫ることができます。