2.インスリン分泌と膵β細胞量の調節に関与する細胞内情報伝達機構の解析

糖尿病はインスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝性疾患です。糖尿病患者数は食生活の変化、ライフスタイルの変化により全世界的に増加の一途をたどっています。世界の糖尿病人口は2019年には4億6000万人が罹患しており、2045年までに7億人まで増加すると推定されています。日本においても、糖尿病予備軍を合わせ、患者数は2000万人にのぼり、今後も拡大していくと推測されています。糖尿病は主に、自己免疫疾患である1型糖尿病と、普段からの生活習慣が引き金となり、インスリン分泌不全やインスリン作用不足を引き起こす2型糖尿病に大別されています。患者数は2型糖尿病のほうが圧倒的に多く、日本では95% 以上を占め、2型糖尿病の予防と克服は、焦眉の課題となっています。

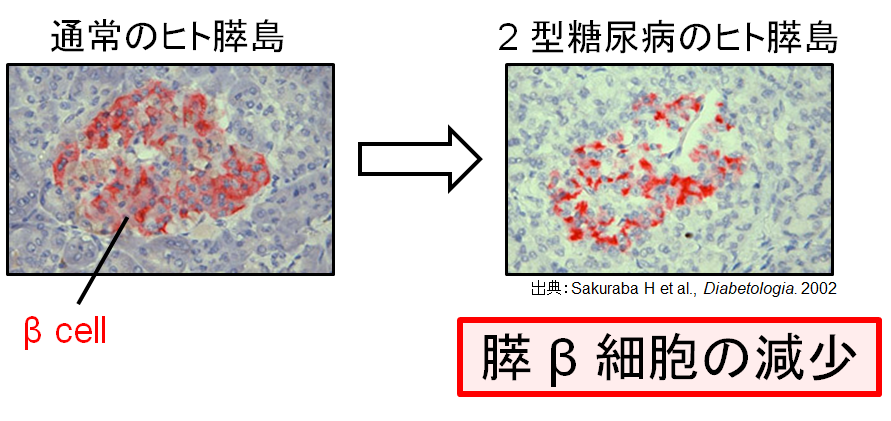

2型糖尿病は、膵β細胞インスリン分泌機能の障害や、β細胞量の低下が引き金となることが知られ、当研究室では糖尿病の発症・進行を食い止めるために、膵β細胞機能および細胞量低下の抑止を目指し膵β細胞機能の解析を行ってきました。方法として、マウスおよびラットより膵島を単離したもの、および膵β細胞株を用い、多種の刺激に対するインスリン分泌反応や、遺伝子・タンパク質発現の解析、遺伝子組み換え動物や遺伝子組み換え実験により、インスリン分泌やβ細胞機能維持に関わる分子・物質の探索や機能解析を行っています。これまでに、中性脂質であるジアシルグリセロールを代謝する酵素であるジアシルグリセロールキナーゼがインスリン分泌機能やβ細胞増殖機構に重要な役割を果たしていること、各種天然物に含有されるフラボノイド成分が膵β細胞機能維持に寄与することなどを見出しています。こうした研究を通じβ細胞機能維持による、膵β細胞を標的とした新たな糖尿病発症予防法、治療法の開発を目指しています。